この記事は、福島町教育委員会刊行「北海道ふくしま歴史物語」内

「日本地図の第一歩は吉岡から〜伊能忠敬(著 中塚徹朗)」の内容を元に作成しています。

福島町と伊能忠敬全国測量

伊能忠敬測量隊 吉岡上陸

伊能忠敬は、江戸時代に全国を測量して、日本で初めて科学的な実測による日本地図「大日本沿海輿地全図」を作り上げた人物です。

1800年7月10日(寛政12年5月19日)、伊能忠敬測量隊6人を乗せた船が吉岡川に到着しました。当初の行き先は箱館(函館)だったのですが、風の影響で福島町の吉岡川付近に運ばれたのです。彼らは、その翌日から蝦夷地(北海道)の測量を開始します。日本地図作りの第一歩は、こうして吉岡から踏み出されました。

伊能忠敬らが吉岡に上陸したときの様子は、伊能忠敬が息子に宛てた書状や、日記などの国宝に記されています。

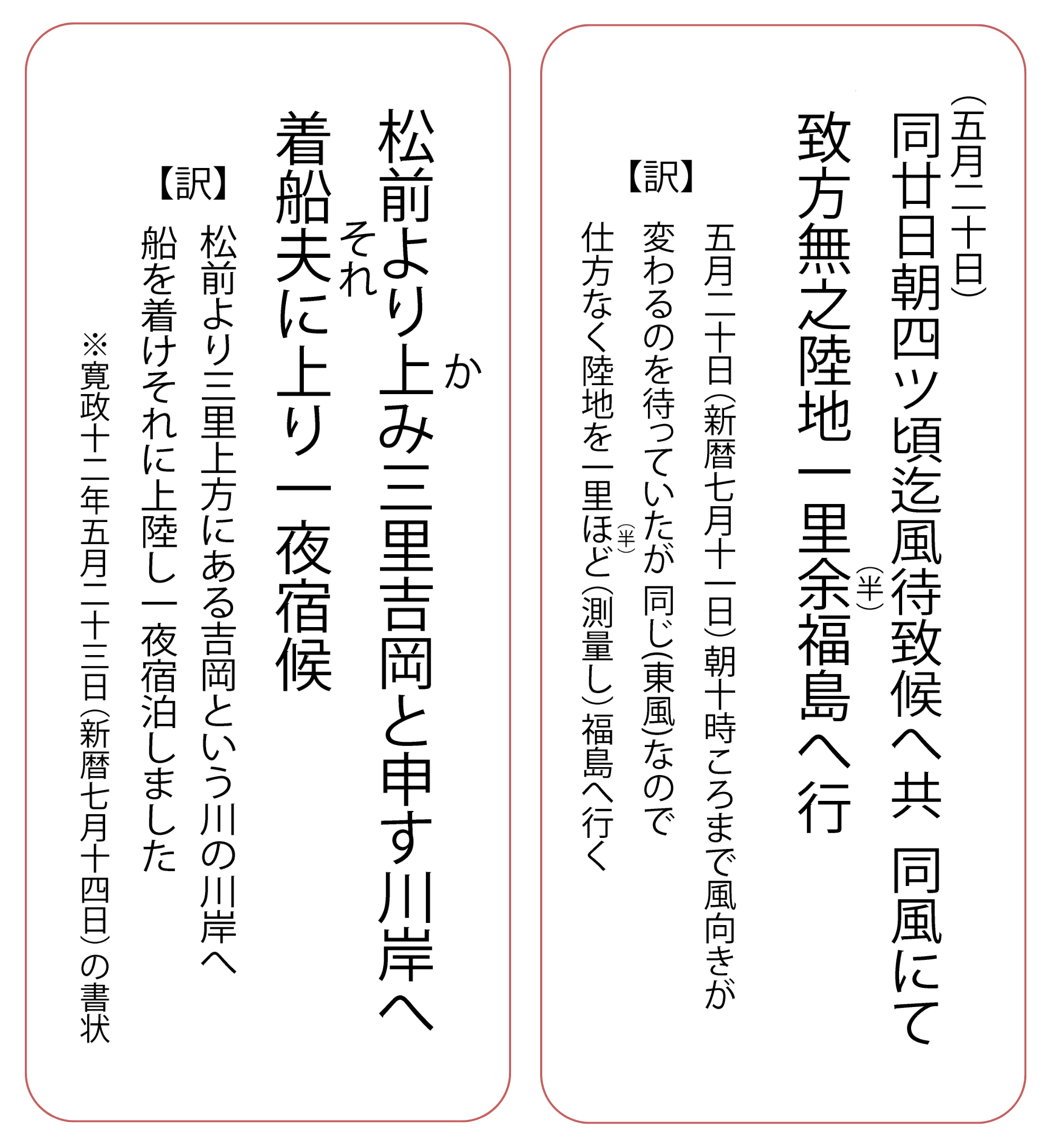

①伊能忠敬の息子宛ての書状

伊能忠敬が長男の景敬に宛てた手紙には、北海道上陸地は「吉岡と申す川岸」と記されています。

②忠敬先生日記

吉岡に到着した測量隊は箱館まで船で行こうと考え、翌日の朝10時頃まで吉岡に滞在し、風向きが変わるのを待ちました。しかし、なかなか風向きが変わらないので、仕方なく陸路を測量しながら進むことにします。伊能忠敬の残した日記には、吉岡から「陸地一里余福島」へ行くと記録されています。この記載が、伊能忠敬が北海道で実施した一番はじめの測量の記録といえるでしょう。この時に測量された「一里余」は、現在の吉岡川付近から福島町大神宮あたりまでの間だと考えられています。

〈図1〉①伊能忠敬が息子(景敬)宛てに書いた書状(左)と②忠敬先生日記(右)

第一次蝦夷地測量 福島町での道のり

寛政12年(西暦1800年)、伊能忠敬測量隊は第一次蝦夷地測量を開始します。江戸千住宿(東京都)を出発し、奥州街道を北上。三厩(青森県)から津軽海峡をわたり、吉岡に上陸しました。その後、北海道南海岸を測量しながら、西別(別海町)まで進みますが、冬が迫っていたために、そこから折り返して同じ道を測量しながら帰路につきます。帰りは、松前まで測量を行い、三厩を経由して江戸へ帰りました。

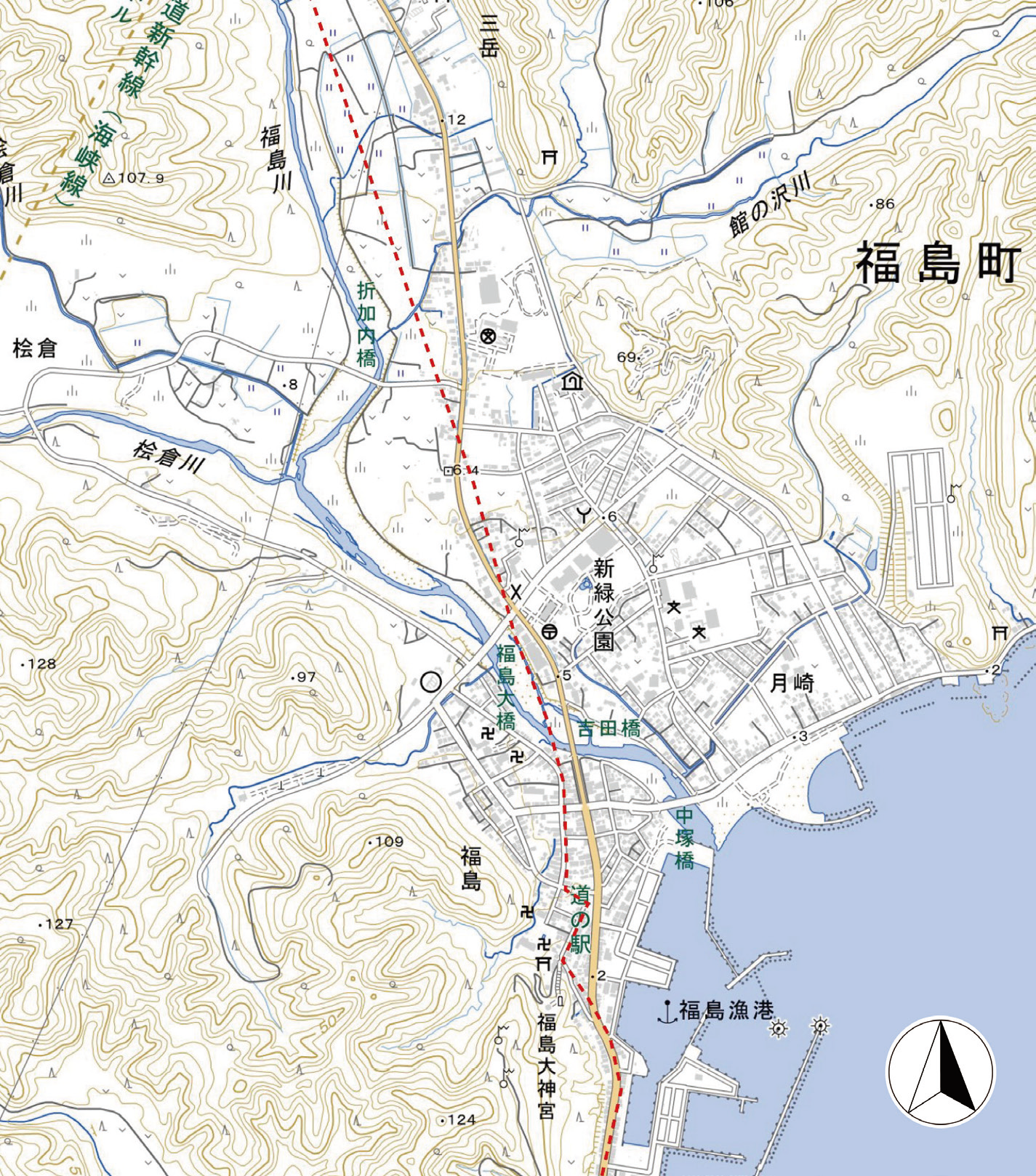

では、伊能忠敬は福島町でどんな測量を行ったのでしょうか。『忠敬先生日記』と千葉県香取市伊能忠敬記念館所蔵の下図から、測量ルートを予測することができます。『忠敬先生日記』をもとに、福島町内の測量隊の行程(往路)をまとめてみました。

◎ 6月11日(旧暦閏4月19日)

江戸を出立。三厩では、天気が悪く船を出すことが出来ず、9日間も風待ちをしました。

◎ 7月10日(旧暦5月19日)

三厩から函館を目指します。しかし、東風が強いために、福島町の吉岡に上陸しました。この日は、吉岡に一泊しました。

◎ 7月11日(旧暦5月20日)

風向きが変わらないので、陸路で函館を目指すことにしました。一里余(半)測量し昼12時頃福島へ到着。一泊します。

◎ 7月12日(旧暦5月21日)

福島から、四十八瀬という小川(福島町千軒)を数十度渡り、木古内へ。木古内で宿泊し夜測量します。 …函館へ…

〈図2〉福島町内での伊能の測量ルート概念図(赤点線部)

(国土地理院地図に加筆して作成)

北海道測量に込められた、天文学者としての目的

ところで、伊能忠敬はなぜ北海道から全国測量をスタートさせたのでしょうか。

伊能忠敬は優れた天文家でもあります。実は、伊能忠敬の心の中には、「日本地図を作る」とは別に「地球の緯度一度の距離を測り、正確な地球の大きさを知りたい」という天文学者としての大きな目的がありました。

緯度一度の距離を360倍すれば地球の大きさが分かります。それをもとに、当時狂いの多かった暦をもっと精度の良いものにしたいと考えていたのです。しかし、緯度一度の距離を測るには、100キロメートル以上離れた地点の緯度の計測が必要でした。

ちょうどその頃、江戸幕府は国防強化のために正確な蝦夷地地図を必要としていました。そこで、伊能忠敬の師匠の高橋至時は、江戸幕府に蝦夷地の地図製作を願い出て、測量の許可をもらいます。その担当者として、伊能忠敬が推薦され、蝦夷地測量が実現しました。

精度の高い地図の作り方

伊能忠敬はいくつかの測量法を組み合わせて、地図の精度を維持していました。

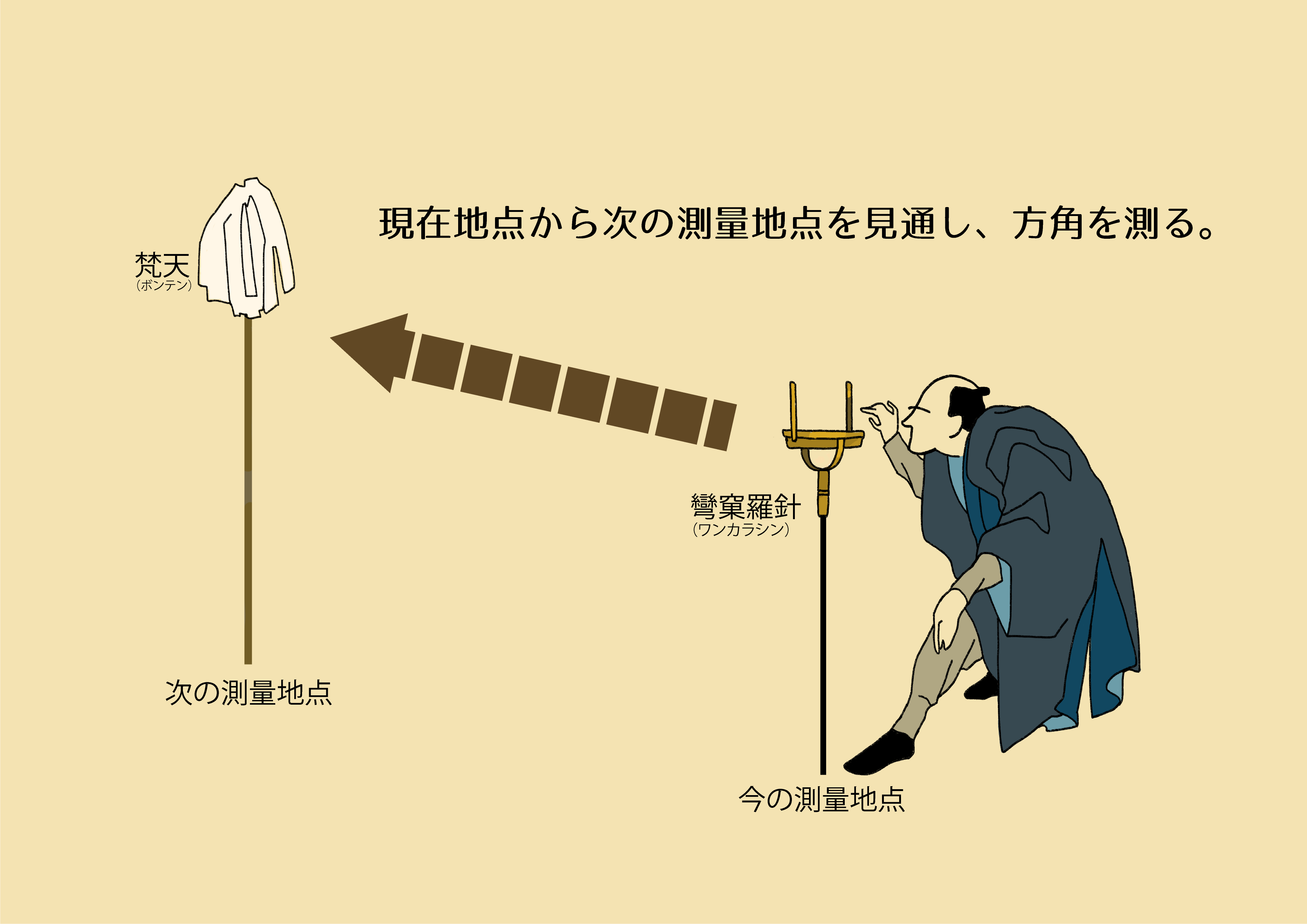

①海岸線を歩測する

主に使うのは、杖の上部に方位磁石が取り付けられた「彎窠羅鍼」と呼ばれる道具です。これを、現在地に設置します。次の測量地点には「梵天」という竹の棒を設置し、目印にします。そして、現在地から梵天までの距離と方位を記録します。これを何度も繰り返し、前進しながら測量します。(導線法)また、伊能忠敬は第一次測量では、「歩測」を採用していました。

〈図3〉彎窠羅鍼(わんからしん)を使った測量風景(模式図)

しかし、この方法だけを繰り返して広い範囲を計測しようとすると、わずかな誤差が少しずつ積み重なり、最終的に正確な地図になりません。そこで、伊能忠敬測量隊は、共通の山頂や岬の方位を計測することで、測量のズレをこまめに修正していきました。(交会法)

②『山島方位記』にみる福島

『山島方位記』とは、伊能忠敬が測量のズレを修正するときに、目印とした山や島の名前と方位の記録です。福島町の宮歌や福島丸山も記録されていました。なかでも、福島丸山は、龍飛・小泊・深浦など青森県の九か所から測量されていました。この山は、北海道と青森県の位置関係を正しく地図に印すために、重要な役割を果たしていたようです。

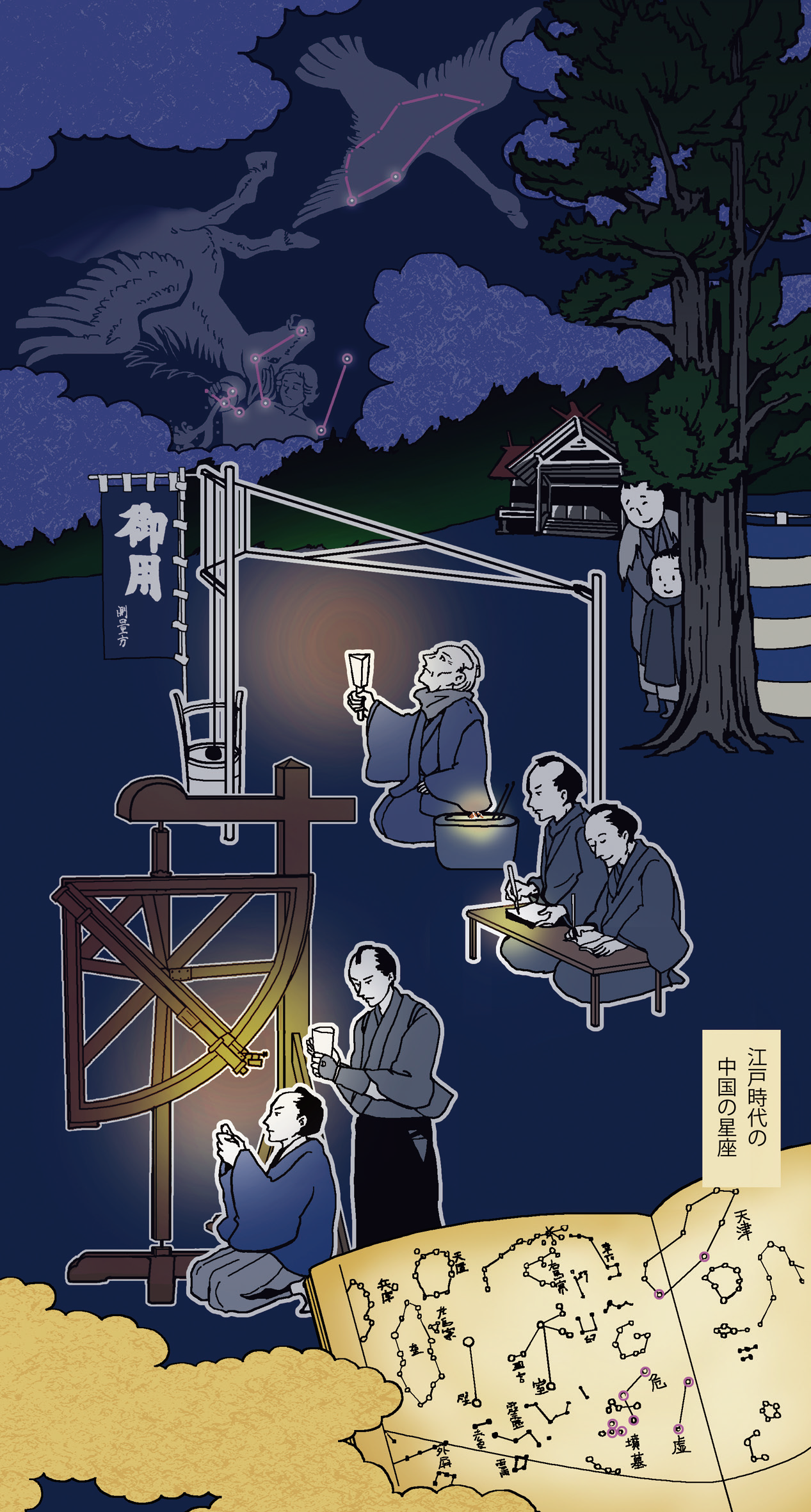

③伊能測量と星の観測

さらに、測量の精度を増すために、夜の天体観測を行っていました。いくつかの恒星の角度を計測することにより、現在地の緯度を確かめることが出来ます。緯度一度の正確な距離を計測したかった伊能忠敬にとって、天体観測で測量地の緯度を割り出すことは極めて重要な作業でした。

『測地度説』という記録をみると、福島町でも十個の恒星を観測していることがわかります。星座名でいうと「はくちょう座」、「こうま座」、「みずがめ座」などです。

このように、昼と夜の二つの測量を同時に進めるという忠敬独自の測量法により、精度の高い日本地図が誕生したのです。

〈図4〉福島での天体観測(夜の測量)の様子

○伊能忠敬像を見学しよう○

福島町の伊能忠敬像は、横浜市の彫刻家酒井道久さんによって制作されました。酒井さんは、東京都富岡八幡宮伊能像の作者でもあります。富岡八幡宮の銅像では晩年の伊能の表情を描いたのに対し、福島町の銅像では全国測量を始めたばかりの熱意をもった若々しい姿が表現されています。

伊能像が手に持っているのは、「彎窠羅鍼」という江戸時代の測量の道具です。杖の先端に方位磁針(羅針盤)が取り付けられています。方位磁針は常に水平を保つように作られており、足場の悪い野外でも簡単に方位を知ることができる便利な道具です。腰をかがめて彎窠羅鍼をのぞき込む姿は、一風変わって見えますが、江戸時代の測量の現場をありありと表現しているのです。

また、伊能像が腰に差している刀は竹光です。金属の刀等を身に着けていると、方位磁針を狂わせてしまうため、作業中は鉄製品を身に着けないようにしていたといいます。

〈図5〉伊能忠敬像(伊能忠敬北海道測量開始記念公園)

「伊能忠敬北海道測量開始記念公園」ページはこちら

注釈

| 地球、大地、全世界 | |

| 江戸時代後期の天文学者。伊能忠敬に測量を教えた人物。幕府天文方(てんもんかた)として暦(こよみ)を作る仕事をしていた。 | |

| 目の前にあるかのように、はっきりと | |

| 竹製の刀 |